DE PROPAGANDA FIDE. Überraschende Glaubenswerbung der Katholischen Kirche

01 RÜCKBLENDE in alte Kunst vor Ort: Mariahilferkirche, Fassade, Innenhof, Schatzkammerkapelle

| Ewig ist nichts |

|

„Kunst der Verführung“ ist eigentlich ein auf die Antike zurückgehendes Konzept, das später immer wieder aufflammt: Menschen sollten mit Bildern (und notfalls mit Täuschung!) zum rechten Glauben ge- und verführt oder besser: zurückgeholt werden: Im Barock war diese Bildstrategie als persuasio bestimmend. Denn viele, auch in Graz, waren nur Jahrzehnte zuvor noch ganz woanders verortet. Genauer: Bei den Reformen, die von Martin Luther und seiner Bibelübersetzung ins Deutsche ausgegangen waren. Dort lag die eigentliche Energie.

Nur wenige Jahre, nachdem das Grazer Minoritenkloster mit der Mariahilferkirche fertig gebaut worden war, setzte der Barockarchitekt Gianlorenzo Bernini in Rom 1644 einen Schriftzug auf die Fassade des gleichnamigen Palazzos in unmittelbarer Nähe zur Spanischen Treppe: Er lautete: „COLLEGIUM URBANUM DE PROPAGANDA FIDE“. Also das „Stadtkolleg zur Verbreitung des Glaubens“. In ihm befindet sich seit 1622 die damals von den Jesuiten geleitete „Kongregation zur Verbreitung des Glaubens“. Auch wenn sie nun „Kongregation zur Evangelisierung der Völker“ heißt, der ursprüngliche Schriftzug mit dem Propaganda-Wort ist geblieben. Mit „Stadt“ ist nur die eine Stadt gemeint: die „ewige“. Doch ewig ist nichts. Diese Erfahrung macht derzeit gerade und vor allem auch die Katholische Kirche. Bild: „COLLEGIUM URBANUM DE PROPAGANDA FIDE“ |

| Saxa loquuntur (Steine reden). |

|

PROPAGANDA FIDEI, die Urform von kirchlich-persuasiver Öffentlichkeitsarbeit, hatte im aufstrebenden Barock offenbar für die so Werbenden keinen schalen Beigeschmack. Dabei stand nicht nur ein Bilderkrieg im Zeitalter der beginnenden Konfessionalisierung in Europa täglich auf der Agenda, sondern auch ein jahrhundertelanges signalhaftes, kirchlich propagandistisches Bauen: „Dass Steine reden“ („saxa loquuntur“) war nicht nur der antiken Bildrhetorik geschuldet, es war vielmehr ein common sense im öffentlichen Bauen. Das in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts erbaute Grazer Minoritenkloster und die dazugehörige Mariahilferkirche waren ebenfalls nicht einfach eine Herberge für die seit 90 Jahren in Graz ohne festen Sitz lebenden Minoriten-Brüder, sondern auch ein von den Eggenbergern finanzierter religionspolitischer Bau der Gegenreformation, die durch Erzherzog Ferdinand von Innerösterreich, der ab 1619 Kaiser in Wien geworden war, von Graz ihren Ausgang nahm. PROPAGANDA FIDEI als Haltung: Sie hat den öffentlichen Auftritt nicht nur der Grazer Mariahilferkirche bis heute geprägt. Barockisiert wurde damals beinah jedes sakrale Gebäude, sofern nur irgendwie das Geld dazu reichte. Die Fassade der Mariahilferkirche, ab 1740 durch Joseph Hueber erneuert, ist ein solches öffentliches Design, das mit klaren Bildbotschaften den öffentlichen Raum besetzt: Da sind etwa über dem Dreiecksgiebel die 1744 von Philipp Jakob Straub geschaffenen Erzengel Michael, Gabriel und Raffael, aber ebenso der mit dem Blitz gefallene Satan zu sehen; ein steinernes Mariahilf-Bild über dem Portal sowie die beiden Signalheiligen der Minoriten-Brüder, der Hl. Franziskus und der Hl. Antonius von Padua, wachen über den Platz.

Philipp Jakob Straub, Der Erzengel Michael mit Engelssturz, links und rechts: Die Erzengel Raphael und Gabriel. 1744, Graz

|

| Projektion und Identifikation: Mariahilf als Kultbild |

|

PROPAGANDA FIDEI war in der Zeit, als das Grazer Minoritenkloster und seine Kirche (1608–1633) gebaut wurden, vor allem eine Angelegenheit von Bildern. Private Andacht und kollektives Erleben flossen in der katholischen Bildpolitik seit dem Tridentinischen Konzil (1545–63) immer mehr ineinander. Bilder dienten zur Projektion, Bilder dienten aber auch zur Identifikation. Sie bildeten so eine ganz spezielle „corporate identity“: Als solche sollten sie, in der Sprache moderner Öffentlichkeitsarbeit, wiedererkennbar sein und damit klare Inhalte verknüpfen. „Mariahilf“ etwa war ein Appell, mit der jede/r etwas anfangen konnte. Ein solches Bild wurde für die Kirche beim neu gebauten Minoritenkloster in Auftrag gegeben: Der in Venedig ausgebildete Maler-Architekt Giovanni Pietro de Pomis, ein Tintoretto-Schüler, wurde von Erzherzog Ferdinand von Innerösterreich für Propaganda-Zwecke in Sachen Glauben in Graz vielfach verpflichtet. So auch für Mariahilf. Aber ein neu zu malendes Bild durfte nicht einfach eines der Kunst sein, vielmehr sollte es auch ein Kultbild werden, das man anflehen kann oder von dem aus Wunder geschehen. Das war in der Folge sein Narrativ. Doch auch bei solchen Erzählungen ist vieles menschlich, allzu menschlich: Beim 1611 bereits in der neuen Kirche aufgestellten Grazer Mariahilf-Bild soll der Maler zu viel Geld für sein Werk verlangt haben. Er war kurz vor der Fertigstellung erblindet. Die Muttergottes soll sich selbst vollendet haben – und de Pomis wurde wieder sehend: Das erste vom Bild gewirkte Wunder! Das Grazer „Mariahilf“-Bild verselbständigt sich in der Folge und wird vervielfältigt. Mehrfach findet es sich seither am und im Gebäude, aber auch auf Grazer Hausfassaden oder in steirischen Kirchen. Als favorisiertes Gnadenbild wurde es am Ende der Barockzeit gar zur „Stadtmutter von Graz“ erhoben. Als solches ist es in der „Schatzkammerkapelle“ dargestellt. Gnadenbilder dienten üblicherweise auch der territorialen Abgrenzung des jeweiligen Hoheitsbereichs im Medium des Bildes: die Bildstöcke des jeweiligen Einzugsbereichs oder die Portale auf den Hausfassaden wiederholten das Haupt-Bild, zu dem es gehörte.

|

| Kühnste Versprechungen: Malereien im Minoritensaal |

|

Glaubenswerbung im Hochbarock – das war vor allem eine visuelle Öffnung des Himmels: 90 Jahre nach dem erstem Mariahilf-Bild in Graz wird 1702 die Decke des neuen, von Johann Seyfried von Eggenberg (1644–1713) gestifteten Sommerrefektoriums des Minoritenkonvents fertig ausgemalt. Ihr Maler, Antonio Maderni (1660–1702), zeigt mit seinen Gehilfen einen offenen Himmel mit einer Schar von Engeln, Mächten, Throne und Gewalten, allen möglichen Sorten von Wesen (es sind neun Engelschöre ingesamt), die man sich seit der Einteilung von Dionysius Areopagita (6. Jh.) im himmlischen Hofstaat vorstellte: angeli, archangeli, virtutes, potestates, principatus, dominationes, throni, cherubim, seraphim umzingeln in den Gewölbefeldern der Decke die himmlische Herrlichkeit. Diese wird in den drei großen Mittelfeldern atmosphärisch und narrativ ausgemalt. Im ersten wird ein Rauchopfer entzündet: Wie ein Uterus steigt eine bildlose Wolke auf, die von Engelsköpfen umrahmt wird. Im Zentrum des Mittelfeldes schwebt eine blau gekleidete Frau mit offenen Armen empor: auf sie wartet ein Rosen-Kranz. Als Himmelkönigin wird Maria nicht wie sonst seit dem Mittealter von den beiden Gottes-Männern und der Taube gekrönt werden, sondern von zwei Putten. Das dritte Gewölbefeld hat als inhaltliches Zentrum eine abstakte Dreiecksform, in deren Zentrum ein Auge steht, einer Symbolisierung für den christlichen, dreifaltigen Gott, die später, leicht verändert, von den Freimaurern übernommen wird. In den Gewölbefeldern sind in den braunen Grissaille-Bildern auch Referenzbilder aus der Bibel zu sehen, wo Engel Macht und Beistand des biblischen Gottes JHWH zum Ausdruck bringen (1 Kön 19, Jes 6, Dtn 34, Tob, Gen 19, Ri 6, Apg 8). In Kurzformeln wird das szenische Geschehen auch schriftlich verdichtet. In den folgenden 30 Jahren kommen auch die dunklen Leinwandbilder hinzu, darunter das Hauptbild der „Speisung der 5000“. Weitere 30 Jahre später die Mahlszenen aus dem Alten Testament über den Fenstern. |

02: Franziskussaal

| Maria, bitte hilf. |

|

Bilder – Mariahilf! – helfen. Können auch Plakate helfen? In der jüngeren Plakatgeschichte kirchlicher Glaubensunterweisung hat man dies jedenfalls geglaubt. In den 1980er und 1990er Jahren wurden kirchliche Plakate in Österreich von den so genannten „Spruchpakaten“ („Glaubensinformation der Erzdiözese Wien“) geprägt, die private Häuser, Schaukästen, Arztpraxen oder Wirtshausstuben zierten und so zum halböffentlichen Erscheinungsbild kirchlicher Zuspruchs- und Trostrhetorik wurden. Vereinzelt findet man sie in Schaukästen noch immer. Die erfolgreichen Sprüche – Appelle zu einem christlichen Handeln, waren für das Künstlerpaar zweintopf (Eva Pichler und Gerhard Pichler) der Anlass, sich mit religiösen Botschaften künstlerisch auseinanderzusetzen. Sie setzten aber nicht die Appelle erneut ins Wort, sondern vielmehr die Bitten, die, in öffentlichen Bittbüchern niedergeschrieben, an die Mutter Gottes der Wallfahrtskirche Mariatrost bei Graz herangetragen werden. Die Bitten auf diesen Plakaten wurden sprachlich nicht verändert.

|

| Verlorene) Verknüpfungen |

|

Das religiöse Plakat entsteht in der Zeit der konfessionellen Streitigkeiten. Durch den Holzschnitt und den Buchdruck ist eine breite Auflage möglich. Das kirchliche Sujet als Massenmedium erhält in jener Zeit seine idealtyptische Signatur. In Andachtsbildern erfährt es eine enorme Breitenwirkung. Sein Image ist einschlägig. In seiner späteren Formation als Plakat wird es dann wieder zum Gegenstand für aktuelle Kunst.

Lukas Pusch ,

Aus der Serie: #MeToo:

|

03 Gang vor dem Franziskussaal

| 8 Fragen – 4 Jahre später |

|

Kann man Kirche und ihre tradierten Werte heute in der Öffentlichkeit überhaupt noch positionieren, sodass es überraschend wirkt? Das war die Fragestellung für das büro bauer/Wien, als es galt, den 800. Geburtstag der Diözese Graz-Seckau medial aufzubereiten. Drei Jahre vor dem Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie und ihren dramatischen Folgen für Gesellschaft und Kirche und fast fünf Jahre vor dem Ukraine-Krieg trat die katholische Kirche in der Steiermark mit acht Fragen an die breite Öffentlichkeit – das letzte Mal bislang. „Muss ich heute Angst haben?“ „Wollen wir noch selbst denken?“ „Wo brauchen wir Grenzen?“„Wieviel Macht hat eine schwache Kirche?“ „Ist Armut unfair?“ „Rettet Schönheit die Welt?“ „Was würdest du morgen zurücklassen?“ Zusammengehalten wurden diese mit der Generalfrage: „Glauben wir an unsere Zukunft?“ Die Fragen wurden aus den historischen Glaubensnarrativen der Steiermark heraus entwickelt. Im Rückblick erscheinen diese selbstreflexiven Fragen von damals ungeahnter Aktualität und Brisanz. Sie sind in der Ausstellung als auf Seilen aufgehängte Hängewäsche inszeniert. Sujets zu "800 Jahre Diözese Graz-Seckau", 2018, büro bauer, Wien |

| 431.438: „Zahlen stellen Verben da." (Austritte) |

|

„72100. 359338. Zusammen ergibt das 431438. Das sind die Zahlen der Menschen, die 2021 aus der katholischen Kirche in Österreich und in Deutschland ausgetreten sind. Um alle diese Menschen zu erfassen, genügt Graz allein nicht. Salzburg müsste man dazunehmen, dann ist man leicht darüber, oder Innsbruck, dann wäre man etwas darunter. Österreich ohne Graz und ohne Salzburg? Bitte erlauben Sie mir als Nicht-Österreicher, mir das nicht vorzustellen. Als Theologe muss ich mir das aber auf meine eigene Kirche hin vorstellen. Ich muss mir den Handlungsraum aufzuschließen, den diese Zahlen darstellen; denn Zahlen stellen Verben dar, keine Substantive. Sie bestimmen Aktionsradien und so sind die Austrittszahlen Symbole für das Scheitern der Kirche. Jeder einzelne Fall kann dazu eine eigene Geschichte erzählen. Diese Geschichten werden uns schmerzlich fehlen.“ |

04 Gang Süd

|

Fokus Papst |

|

Dass Päpste den medialen Öffentlichkeitsauftritt der Kirche wesentlich bestimmen, ist heute selbstverständlich. Papst Franziskus hat in seinem Pontifikat alles getan, um das Papsttum mit neuem Bildpotential zu verknüpfen: Die erste Reise nach Lampedusa, die Andacht am leeren Petersplatz beim Ausbruch der Pandemie, eine Messe vor den kommunistischen Plattenbauten der Ostslowakei, der Kopfschmuck vor den Gräbern missbrauchter indigener Kinder sind nur einige der Bilder, die eine Inszenierung des Papstes im alten Stil in Zukunft sehr erschweren werden. Die Katholische Kirche war unter Papst Johannes Paul II. (1978–2005) endgültig im Medienzeitalter angekommen: Das attestierte der Kunsthistoriker Hans Belting dem Pontifikat des damaligen polnischen Papstes, für den das moderne Papsttum zum gelungensten Transmitter einer medialen Kirche zählte. Marshall Mc Luhans „The medium is the message“ hatte der damalige Papst ganz auf sich bezogen. Karol Woytila (1920–2005) ließt sich in jeder Situation bildlich ablichten und wurde vor Milliarden auf den Bildschirmen, oder auch einfach als Souvenir für den privaten Gebrauch inszeniert: Der damit verbundene Starkult rief auch relativ oft Künstlerinnen und Künstler – wie etwa Mauricio Cattelan, der ihn in „La nona ora“ von einem Kometen getroffen sah – auf den Plan.

Bild: Nives Widauer, aus der Serie: minor catastrophies N° 99, 2010 Stickbild, gerahmt, 52x53 cm, KULTUMdepot Graz, aus: IRREALIGIOUS! Parallelwelt Religion in der Kunst (2011)G.R.A.M.,

|

| Mediale Superlativen |

|

Unter Papst Johannes Paul II. war die Medialisierung des Papsttums zu einem Höhepunkt gelangt. Sein Begräbnis am 8. April 2005 wurde zu einem der größten Medienereignisse überhaupt: 3,5 Millionen waren vor Ort, 2 Milliarden vor den Bildschirmen. Damit wurde das Ereignis zur größten dokumentierten Beerdigung, die jemals stattgefunden hat. Zwei Wochen später gelang der „Bild“-Zeitung mit dem Cover des neugewählten Nachfolgers im deutschsprachigen Raum ein medialer Überraschungscoup: „WIR SIND PAPST!“ titelte das Blatt am 20. April 2005 in Deutschland, als Joseph Ratzinger tags zuvor zum Papst gewählt worden war – verbunden mit dem Pathos des ersten Erscheinens als Papst auf der Benediktionsloggia des Petersdoms. Der bekannte Theologe und langjährige Präfekt der Glaubenskongretation, bis dahin vielfach als „Panzerkardinal“ aufgrund seines jahrzehntelangen harten Eingreifens in Sachen Glaubenslehre medial gescholten, war über Nacht zum Liebling des Boulevards geworden. „Wir sind Papst“ hat sich ins kollektive Gedächtnis in Deutschland und Österreich gespeichert und wurde in der Folge unendlich oft variiert. Als Benedikt XVI. (2005–2013) im Jahre 2011 zum dritten Mal Deutschland besuchte, begrüßte der medial mächtige Springer-Konzern in Berlin den Papst mit der sechs Jahre alten Titelseite: Das 1,25 Tonnen schwere Plakat, das die ganze Fassade des vielstöckigen Hochhauses in Berlin bedeckte, wurde zum größten Plakat der Geschichte.

|

| "I am Pope! I am hu-man, I am wo-man!" |

|

WIR SIND PAPST: Die Wiener Künstlerin Marianne Maderna hat es in einer Performance auf der Donau bei Melk etwa zeitgleich vorgeführt. Mit „Pope“ zeichnet sie eine Geschichte religiöser Macht- und Sakralisierungscodierung nach, aus schmunzelnd-subversiver, feministischer Perspektive. Es sind Lichtzeichnungen, die auf den Körper der Künstlerin projiziert werden. Diese wiederum singt in beschwingter und tänzelnder Art ihre Songs. Maderna brilliert mit einer feministischen Verve, die auch in den Machtraum männerdominierter Sakralitätsbehauptung in einer Weise eindringen kann, die mit „Song und Move“ entkrampfend zu wirken vermag – gerade in der aktuellen (Kirchen-) Debatte. „I am Pope! I am hu-man, – wo-man!“ Das Spiel mit dem Hut gegen die Wut als primärer Antriebsgeist männlich dominierter Hierarchien wird für Marianne Maderna zu einem „heiligen Spiel“, das Kasten-, Hierarchie- und Ämterdenken aufzuweichen, um wieder einen Blick auf eine ursprüngliche Intention zu erhalten: reden und leben für eine Verbesserung der Menschheit.

Marianne Maderna

|

05 Zelle eins

| Wir sind NICHT Papst! |

|

Dass die Katholische Kirche nicht mit dem Papst gleichzusetzen, sondern vor allem Gemeinschaft („Volk Gottes“) sei, wurde im II. Vatikanischen Konzil (1963–65) manifest. Das „Wir“ des Gemeindebegriffs für Kirche wurde damals amtlich. Das war irgendwie neu, bis dahin verstand sich Kirche eher als eine feste Burg, später auch als ein mystischer Leib. Drei Jahrzehnte später, nach dem von Österreich ausgegangenen Kirchenvolksbegehren, wurde aus diesem „Wir“ ein Kampfbegriff – der aber nach und nach verblassen musste. Er lautete: „Wir sind Kirche!“

Karl Neubacher: „Alle denken nur an sich ...“ Aufruf zur Pfarrgemeinderatswahl, 1972. Foto: Hans-Georg Tropper.

|

06 Zelle zwei

| Reformbegehren. „Vorwärts, Katholiken, zurück ins Mittelalter!“ |

|

Im II. Vatikanischen Konzil (1963–65) hatte sich die Katholische Kirche eine „Verheutigung“ („aggiornamento“) verordnet. Doch nicht allen ging die Reform der Kirche rasch genug. Die Verfilzung in Machtstrukturen, die mangelnde Geschichtsaufarbeitung, die stockende Ökumene, der Klerikalismus oder die Rolle der Laien: All das, was auch im Pontifikat von Papst Franziskus (seit 2013) regelmäßig wiederkehrt, wurde in der Steiermark bereits in den 1970er und 1980er Jahren in regelrechten Kampfschriften aufbereitet. Die „Mitteilungen der SOG“, der „Solidaritätsgruppe engagierter Christen“, die in den frühen 1970er Jahren aus dem Kreis linker oder ehemaliger Kapläne in der Steiermark entstanden war, hat der Künstler und Theologe Alois Neuhold (geb. Im Rückblick erweisen sich diese Pamphlete, die in einer Zeit eines radikal konservativen Kurses der österreichischen Kirche in Form von Bischofsernennungen entstanden sind und deren Erscheinen von der Kirchenleitung jeweils gefürchtet worden war, als einer der letzten Aufschreie nach Reformen in der Katholischen Kirche im Großen. Die verpassten Punkte für Reformen haben nach Ansicht namhafter Theologen längst den „point of no return“ (Hans Joachim Sander) hinter sich. Zur Erinnerung: Kurze Zeit später gab es noch das „Kirchenvolksbegehren“ (1995), den „Dialog für Österreich“ (1998), die „Pfarrerinitiative“ (2006) und „Maria 2.0“ (2019). Der deutsche „synodale Weg“ (seit 2020) läuft gerade, ebenso wie der weltweite synodale Prozess, den Papst Franziskus vor einem Jahr überraschend ausgerufen hat. Titelblätter der Zeitschrift SOG: SolidaritätsGRUPPE engagierter Christen in ÖSTERREICH, gestaltet von Alois Neuhold:

|

07 Zelle drei

| Die Fahne hoch: Identitätsmarker? |

|

Fahnen zählen – etwa als Feldzeichen – zu einer Jahrtausende alten Vorform des späteren Plakatsund wurden auch im Barock künstlerisch gestaltet und in Prozessionen herumgetragen. Später wurden daraus Identitätsmarker, derer sich Vereine und politische Parteien bedienten. In diesem Raum erinnert der steirische Künstler Hannes Priesch an die Fahnenkultur von Politik und Religion, deren Geschichte ein ganz spezielles „graphic design“ aufweist und als solches künstlerisch inszeniert wird. Seine Fahnen speisen sich aus politisch-patriotischen, religiösen und auch kommerziellen Quellen, wobei die Übergänge fließend sind. Dabei verwendet der Künstler Alttextilien, die Skulptur und „Fetzen“ gleichermaßen sind, also wenig patriotisch anmuten und die Vergänglichkeit hehrer Ideale mittransportieren. Priesch hat ein tiefes Misstrauen in gewaltsame Formierungen eines „Wir-Gefühls“, das er gerade in der ausgeprägten Fahnenkultur von Gemeinschaften sieht: In ihr entfacht die religiös-patriotische, die identitätsstiftende, aber eben auch abgrenzende Haltung ihre jeweiligen Energien. Priesch lässt dabei die „Opferseelen“ in großen Strickkondomen erschlaffen, erinnert mit „In diesem Zeichen siege!“ an den Beginn der Verquickung von Macht und Christentum durch Kaiser Konstantin oder führt den Patriotismus von „Rot-Weiß-Rot“ über ein banales Spannleintuch an die Grenze der Lächerlichkeit. Hannes Priesch, Fahnen, 2015

|

08 Zelle vier

| Allianzen gesucht: Kirche und Gesellschaft |

|

Soll sich Kirche in die Gesellschaft einbringen? Wie politisch darf und soll sie sein? Wie laut und wie leise? Die jüngere Geschichte der Katholischen Kirche in der Steiermark erzählt von einem breiten Dialog-Modell, nicht einfach von einer Trennung von Kirche und Staat. Dieses Modell ist allerdings nicht mehr selbstverständlich. Die ältere Geschichte weist freilich beträchtliche Hypotheken auf: die von Graz ausgehende Gegenreformation, die jahrhundertelange Allianz von Thron und Altar, der christliche Ständestaat und der Austrofaschismus auf der einen Seite, das Trauma des darauffolgenden Nazi-Regimes. Diese Erfahrungen führten zur offiziellen Emanzipation von politischen Parteien im „Mariazeller Manifest“ (1951), die eine „freie Kirche in einem freien Staat“ propagierte. Auf den Kartons:

|

| Zeitzeugen |

|

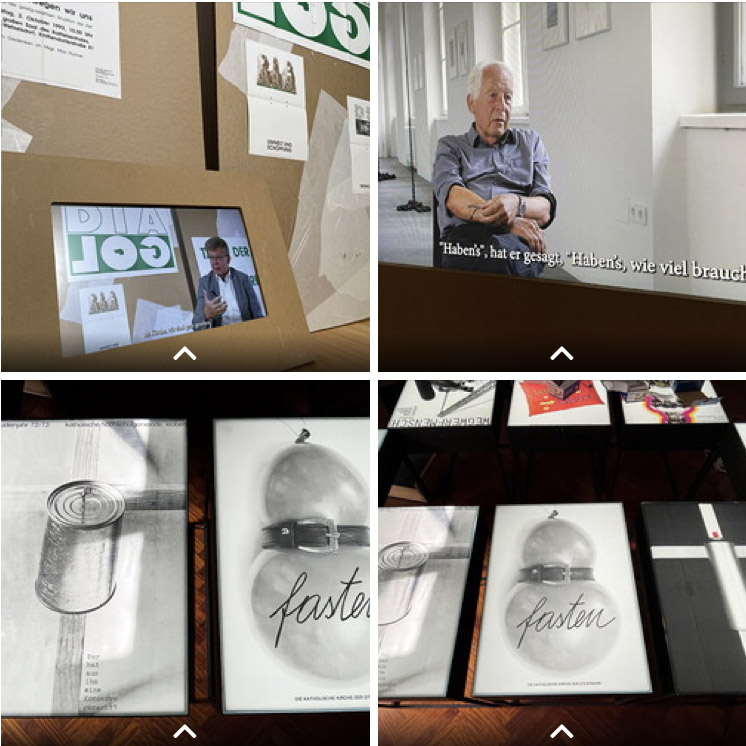

Ohne Personen keine Inhalte: In der Ausstellung kommen auch Persönlichkeiten zu Wort, die das öffentliche Erscheinungsbild der steirischen Kirche wesentlich mitbestimmt haben. Sie sind vor den einzelnen Abteilungen der Ausstellung zu hören. Für Harald Baloch, der für fast alle kreativen Neuansätze der Katholischen Kirche in der Steiermark in den letzten 50 Jahren intellektuell mitverantwortlich war, war der Spiel-Begriff leitend: „Die Gesellschaft kann nach Friedrich Schiller nur spielerisch verändert werden.“ Video:

|

| Umkehr der Herzen |

|

Plakate motivieren, im schärfsten Fall agitieren sie auch. Für die politische Auseinandersetzung war eine agitatorische Bildsprache noch bis weit nach dem II. Weltkrieg selbstverständlich. „Die Kirche stammt nicht von roten Falken ab!“ hatte ein hochrangiger Kirchenfunktionär Harald Baloch zugerufen, als dieser das Grazer Stadtfest 1978 mit der Trias „Einladung – Begegnung – Brüderlichkeit“ (mit Gerhard Hirschmann) organisierte. Drei Jahre später war das „Fest der Brüderlichkeit“ zum Motto des steirischen Katholikentags (1981) erkoren. Beschlossen hatte diesen Bischof Johann Weber (1969–2001), um ein Jahrzehnt nach seinem Amtsantritt die Spaltung der Diözese, mit einem großen Glaubensfest zu beenden. Der damalige Generalsekretär des Katholikentags, Josef Wilhelm, erzählt die Entstehung des pinken Herzens-Logo, einer Schülerarbeit aus der Grazer Ortweinschule. Dieses war von einer Jury ausgewählt worden, an der Horst Georg Haberl bestimmend mitgewirkt hatte. Plakate zum Katholikentag ´81: „Ein Fest der Brüderlichkeit“KULTUMUSEUM Graz,

|

09 Gang West, Raum sieben

| Wer bewegt die Kirche? |

|

Ein brennendes Kreuz, ein offener Mund – das Cover der aktuellen KULTUM-Programmzeitung – erinnert an die erste Öffentlichkeitskampagne der Katholischen Kirche Anfang der 1970er Jahre in der Ära des damals jungen Bischofs Johann Weber (1969–2001). Es war eines der Motive, das nicht zum Zug gekommen war. Ebenso das Doppelplakat: „Kirche bewegt nicht den Glauben.“ – „Der Glaube bewegt die Kirche.“ Die Autorschaft lag beim Grafiker Karl Neubacher (1926–1978), alle Fotos stammen von Hans Georg Tropper. Als Museumsstücke aus den frühen 1970er Jahren erweisen sich die Plakate der „Katholischen Kirche der Steiermark“ – so das unverkennbare Absendersignal jener, die es in die Endrunde geschafft hatten – als eine Erinnerung an einen aus heutiger Sicht unglaublich zu nennenden Kirchenfrühling: Botschaften wurden bildlich zugespitzt: Eine scharfe Messerspitze ist der Bildträger für die Entschiedenheit der Predigt Jesu: „Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich“. Die Öffentlichkeitskampagne mit Plakaten, von denen im nächsten Ausstellungsraum einige zu sehen sind, war auch dem öffentlichen Plakatdiskurs geschuldet, der von den Plakaten des „steirischen herbst“ und der provokanten Schuh-Werbung der Firma HUMANIC ausgegangen war. Der Grafiker Karl Neubacher, der mit dem Fotografen Hans Georg Tropper sowohl für den „steirischen herbst“, als auch für HUMANIC und für die Steirische Volkspartei atemberaubende und viele Diskussionen auslösende Plakate entwarf, stellte seine Ideen – als Protestant – für die Kundschaft der „Katholiken“ zur Verfügung. Mit dieser Bezeichnung sind sie bis heute in einer eigenen Mappe im Archiv Neubacher aufbewahrt. 50 Jahre später werden sie zu einer Fundgrube für diese Ausstellung.

In den Leuchtkästen:

|

| Imagekampagne als Selbstkritik |

|

Ein Kirchturm mit seiner Uhr als Waschmaschine – „DAS MEINEN WIR NICHT!“, ein Wohlfühlpolster für Wohnzimmer – „KOMM GUT HEIM! (Aber wozu?)“ – ein WERGWERFMENSCH, ein Sprungtuch mit der Aufschrift: „SPRING!“ und der Satz „Nur sich bekreuzigen hilft nicht, helfen kann nur aktiver Widerstand gegen das Unrecht“: Der Auftritt, der ersten Imagekampagne der „Katholischen Kirche der Steiermark“ nach dem II. Vatikanischen Konzil war außergewöhnlich. Den Auftrag dazu hatte (oder holte sich) der Theologe und Kirchenmusiker Johann Trummer (1940–2019). Im Rückblick gesehen ist diese Form der Kampagne, die „auftraggebende Institution mit ihrer eigenen Botschaft zu kritisieren, einzigartig“ (H. Baloch). Die Botschaften waren allesamt hintergründig und trafen vor allem die Kirche selbst: Am stärksten ist der „fasten“-Appell: Aufgeblasene Luftballons, ein berühmter Marken-Gürtel von damals, der Schriftzug „fasten“ ist wohl nicht nur als Kampagne für die Fastenzeit zu verstehen. Die semantische bzw. semiotische Verknüpfung suggeriert eher auch ein Platzen, nicht nur eine Schlankheitskur. Oder ein Anschnallen („fasten your seatbelts“) im Falle des leichten Entschwebens. Schließlich stand die Frage im Raum: „Ist Christus ein Seelenspray?“ (das Cover für eine Kirchweihe im Seelsorgezentrum Niklasdorf 1971). Oder, noch mutiger: „Wer hat aus ihm eine Konservendose gemacht?“ Statt des Corpus war eben die Konserve angenagelt. Dieses Plakat, das in Graz auch ausgeschieden war, wurde 1200 mal für die Katholische Hochschulgemeinde in Leoben reproduziert und auf Initiative des damaligen Hochschulseelsorgers Heinrich Schnuderl im Studienjahr 1972/73 an die Studierenden verteilt: Es war wahrlich ein Diskursöffner ... In den Leuchtkästen

|

10 Gang West

| Caritas (und Du) |

|

Plakate rufen auf. Sie appellieren zum Handeln. Sie rufen Emotionen hervor. Im Falle der Caritas ist – oder war es – das Mitleid. Auch diese Funktion eines Bildes greift weit in das Mittelalter zurück, als das so genannte „Andachtsbild“ zum Mitleiden am Schmerz Jesu oder Mariens aufrufen sollte. Die Kunst hat später sogar ein eigenes Caritas-Motiv hervorgebracht: Eine Mutter, die zwei Kinder nährt. Selbst gegenreformatorische Bilder wie das Grazer Mariahilf-Bild sind mit derartigen Bildfunktionen unterlegt: Kult und Armendienst sind dabei gekoppelt. In der unteren Szenenhälfte des originalen Mariahilf-Bildes von Giovanni Pietro de Pomis (1611) sind Kranke und Leidende dargestellt, denen in einer Art Vorbildfunktion zu helfen ist. Die erste Frau Erzherzog Ferdinands, Maria Anna von Bayern, ist als Heilige Elisabeth im Bild dargestellt. Die Plakate der Caritas als Hilfsorganisation sind die ältesten in der kirchlichen Plakatgeschichte: Und, bis heute auch die kreativsten. Eine österreichweit abgestimmte, auch einheitlichere Werbelinie der Caritasplakate setzte erst mit dem früheren Caritas-Präsidenten Helmut Schüller (1988–1995) ein. In dieser Zeit vollzog sich eine Änderung der Bildstrategie, die man mit dem Wechsel von „Mitleid zu Hilfe“ (Fritz Haring) umschreiben kann. Mit dem Label „Caritas & Du“, gestaltet vom Atelier Hirschmugl, ist der bislang letzte und bis heute affichierte Öffentlichkeitsauftritt der Caritas umschrieben. Caritas-Plakate aus den letzten 70 Jahren

|

| Nicht Mitleid, Hilfe |

|

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Caritas-Plakaten ist für diese Ausstellung ein „Fresko“ aufgedeckt, das seit zehn Jahren verschlossen ist: In ihrer Serie der „Icons“ hat die in New York lebende Künstlerin Ewa Harabasz, die aus der Stadt Czestochowa (Tschenstochau) mit dem polnischen Nationalheiligtum der „Schwarzen Madonna“ stammt, mediale Bilder aus den Tagesnachrichten der Kriegs- und Dokumentarfotografie in der Tradition der orthodoxen Ikonenmalerei überformt. Bei der hier gezeigten „Ikone“, die Harabasz in der Ausstellung „Mutter“ (2010) als permanente Arbeit im KULTUM anfertigte, rettet eine Frau ein Kind in einem Geiseldrama in Beslan. Zwar ist der Goldgrund professionell grundiert, doch das Gold ist Schlaggold, und die „Malerei“ ist ein Abziehbild, das einer Zeitung entnommen ist. Der zufällige fotografische Schuss macht die Frau, die dieses Kind rettet, ungewollt zur Madonna – für die Aufmerksamkeit eines Zeitungstages. Nach Giorgio Agamben ist der homo sacer die Figur des vollkommen Schutzlosen, der auf seine bloße physische Existenz, sein „nacktes Leben“ reduziert ist. Mit der künstlerischen Sakralisierung der Rechtlosen rückt die Künstlerin ein ausgegrenztes Leben in den Glorienschein unserer Aufmerksamkeit und damit in das Blickfeld unseres Handlungsspielraums. Ewa Harabasz, Ohne Titel, 2010

|

11 Raum fünf

| „Keine Propaganda!“ Kunst und Kirche in Graz |

|

„Es darf keine Propaganda-Ausstellung werden!“ Das war die conditio sine qua non der damaligen Kunsthaus-Chefin Barbara Steiner (2016–2021), als (männliche) Vertreter der Diözese an das (weibliche) Team des Kunsthaus Graz mit der Idee vorgesprochen hatten, anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Diözese Graz-Seckau“ eine zentrale Ausstellung im Grazer Kunsthaus machen zu wollen. Prinzipiell erschien alles nach diesem Erstgespräch möglich – mit Ausnahme der Propaganda eben. Dieser Gottseibeiuns wurde in der Folge konsequent ausgespart, einzig Taubstumme durften mit einer Bachkantate Jesus preisen. In der Ausstellung „Glaube Liebe Hoffnung“ im Kunsthaus Graz und im KULTUM wurde in 13 losen Assoziationsfeldern gezeigt, wie „zeitgenössische Kunst das Christentum reflektiert“. Im Prinzip traf dieses oben erwähnte Verdikt die über die Jahre gepflegte Form, zeitgenössische Kunst und Kirche in ein produktives Verhältnis zu setzen, die in vielen Ausstellungen im Kulturzentrum bei den Minoriten realisiert worden sind. Den Anfang dieser konsequenten Ausstellungspolitik setzte die Ausstellung „entgegen. ReligionGedächtnisKörper in Gegenwartskunst“ im Jahre 1997, als die II. Europäische Ökumenische Versammlung in Graz unter dem Thema „Versöhnung. Gabe Gottes – Quelle neuen Lebens“ abgehalten wurde. Versöhnt fand man damals jedenfalls die beiden Pole Kunst und Religion nicht, deshalb ein durchgestrichenes „entgegen“ (Gestaltung: Christian Bretter). Doch Anish Kapoor, der damals in der Katharinenkirche beim Grazer Mausoleum Kaiser Ferdinands II. seine „goldene Hohlkugel“ zeigte, reagierte in einem Interview auf den Titel mit den Worten: „Die wahren Probleme sind Schönheit, Stille und vielleicht der Tod. Für oder entgegen ist vollkommen irrelevant in diesem Zusammenhang.“ Plakat zur Ausstellung „Glaube Liebe Hoffnung“, anlässlich 800 Jahre Diözese Graz-Seckau, 2018, Kunsthaus Graz und KULTUM

|

12 Raum acht und Cubus

| Glauben wir an unsere Zukunft? |

|

„Wir dürfen nicht zulassen, dass in Zukunft nur mehr die Steine vom Christentum reden.“ Diese Aufforderung legte der damalige Grazer Bischof Egon Kapellari (2001–2015) Papst Benedikt XVI. beim bislang letzten Besuch eines Papstes in Österreich in den Mund. Seine und des Papstes Befürchtung: Es bleiben in Glaubensdingen in Zukunft nur mehr die Steine übrig. Zum „Jahr des Glaubens“, das der damalige Papst für 2012/13 ausgerufen hatte, standen derart „redende Steine“ im Zentrum: Es war die bisher flächendeckendste Öffentlichkeitsstrategie der Diözese. Öffentliche Zeichen des Glaubens in der Steiermark wurden dabei in einer kollektiven Beteiligungsaktion – an denen sich von Kindergärtnerinnen bis hin zu Feuerwehrmännern viele Berufsgruppen beteiligten – mit gelben Planen verhüllt. Die an das Künstlerpaar Christo angelehnte Kollektivaktion ging vom damaligen „Amt für Öffentlichkeit und Kommunikation“ (Georg Plank) aus. Intendiert war eine Wiedersichtbarmachung der scheinbar selbstverständlichen Glaubenszeichen in diesem Land. Geworden ist aber genauso eine Aktion der Sichtbarmachung des Verschwindens. Der eigentliche mediale Auftritt dieser großen Öffentlichkeitsaktion wurde ausgerechnet vom Papst selbst unterlaufen. Zwei Tage bevor sie am Aschermittwoch beginnen sollte, kündigte Papst Benedikt XVI. am Rosenmontag seinen Rücktritt an. Das war damals unerhört. Screen:

|

KULTUM Graz zeigt überraschende Glaubenswerbungen, kathpress, 22.9.2022

KULTUM Graz zeigt überraschende Glaubenswerbungen, kathpress, 22.9.2022