Im Bann (s)einer großen Erzählung: Josef Fink (1941–1999) zum 25. Todestag

Die Schau ist die erste von drei „Jubiläumsausstellungen“ zum 50. Geburtstag des KULTUM im Jahr 2025. Josef Fink hat das Kulturzentrum 1975 im Auftrag von Bischof Johann Weber begonnen und fast durchgehend mit Harald Seuter bis zu seinem Tod geleitet. Die gezeigten Werke stammen aus dem umfangreichen Nachlass der Familie Koller, von weiteren privaten Leihgebern und aus dem Nachlass der Sammlung Karl Pauritsch.

Die Ausstellung ist in folgende Abschnitte gegliedert:

Josef Fink ist in seiner Frühzeit ein begabter

Illustrator biblischer Geschichten. So entsteht etwa 1965/66 ein mehrteiliger Zyklus mit Episoden aus dem Alten Testament: Es sind Monotypien, also Einmalabzüge von auf Glasplatten gemalten Szenen.

Erste eigenständige künstlerische Versuche unternimmt Fink bereits in seiner Gymnasialzeit in der Ordensschule der Steyler Missionare in St. Rupert am Kreuzberg bei Bischofshofen, wo er ab 1957 auch im Internat untergebracht ist, sein Lehrer ist Gustav Seiß, ein Schüler des Expressionisten Karl Schmidt-Rotluff.

Der aus dem oststeirischen Ebersdorf bei Gnas stammende Fink will eigentlich Missionar werden. Doch der Orden seiner Gymnasialzeit sieht in ihm einen zukünftigen Kunsterzieher in ihren Schulen. Fink tritt nach der Matura aus dem Orden aus und 1961 ins Grazer Priesterseminar ein, wo er von Regens Josef Schneiber in seinen künstlerischen Avancen sehr unterstützt wird. Er erhält ein eigenes Atelier – mit grandioser Aussicht auf die Fassade der Katharinenkirche bzw. des Mausoleums.

Im Zuge der damaligen Umwälzungen der katholischen Kirche rund um die Erneuerungen des II. Vatikanischen Konzils steht der Theologiestudent und spätere junge Kaplan Fink dezidiert auf der Seite der Reformer – eine Haltung, die er bis zum Lebensende beibehalten wird.

Dennoch werden seine figurativen Arbeiten von der damaligen Kunstkritik nicht geschätzt. Karl Hans Haysen, die in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren berühmte Kritiker-Stimme der „Kleinen Zeitung“, kritisiert die Arbeiten Finks anlässlich der Ausstellung „Signum. Junge christliche Kunst“ im Jahr 1965, bei der Fink mit Grafiken, Linolschnitten und Ölbildern hervortrat, scharf: Fink solle sich des „literarisch-symbolischen Ballasts“ entledigen und es nicht Szyszkowitz und Augustiner gleich tun!“

Josef Fink wird sich diese Kritik bald sehr zu Herzen nehmen.

Josef Fink

Zyklus zum Alten Testament, 1966:

– Hagar in der Wüste

– Versöhnung der feindlichen Brüder

– Signum elevatum

– Josef, verkauft an die Wüste

– Moses – Gewalttat am Himmel

– Genährt vom Himmel

– Josua – Beherrscher des Lichtes

– David – Sieg über die Erde

– David, Tänzer vor Gott

– Hiob

– Jonas – der Sprung in den Abgrund

11-tlg., Monotypie, je 60 x 46 cm; gerahmt 90 x 70 cm

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

Zu seiner Priesterweihe 1966 widmet Josef Fink seinen Weihekollegen den lyrischen Zyklus „Er kam. Manifest einer Hoffnung“. Später fertigt er dazu acht Zeichnungen an. Das ist ein erstes öffentliches Lebenszeichen von Finks Wortkunst, nachdem er seine Reisen nach Spanien und Paris sprachlich festgehalten hat („Unter Sacre Coeur“, 1964).

1969 beginnt er auch mit seiner journalistischen Tätigkeit, anfangs für die Weststeirische Rundschau, später für die Kleine Zeitung und die Jugendzeitschrift „Die Wende“. In der Dynamik von 1968 und im Sog des kirchlichen Aufbruchs durch das Zweite Vatikanischen Konzil nimmt Fink immer öfter gesellschafts- und kirchenkritische Positionen ein. 1995 wird sein Kulturzentrum jener Ort sein, wo das „Kirchenvolksbegehren“ für die Steiermark gesteuert wird – das historisch wohl mächtigste Lebenszeichen der Kirchenbasis gegen die konservative Wende des Vatikans in Form neuer Bischofsernennungen. Auch dieser Kampf wird Fink bis zum Lebensende und post mortem weiterfechten.

Neben seiner intensiven Kolumnentätigkeit in der Kleinen Zeitung ist Fink der zarte Poet von Liebesgedichten (Hülle mich ein, 1988; Von immer zu ewig, 1990) und sprachmächtiger Gebete (Sammle mich ein. Gebete, 1984; Die Nacht des Weizenkorns, 1986; Fange mich auf – neue Gebete, 1986; Chronischer Himmel, 1995). Seine liturgischen Einführungs- bzw. Fürbittbücher erreichen eine hohe Auflage.

Besonders sein Interesse für Naturwissenschaften fängt er in einigen Büchern mit seinem Drehbuchkollegen Jos Rosenthal ein oder gibt ihr in sprachlich faszinierender Poesie Raum. 1977 entsteht der „Große Psalm“, ein Schöpfungslied, zu dem Edith Temmel einen Bild-Zyklus anfertigt.

Gegen Ende seines Lebens versucht er all seine Kolumnen und Sendungstexte zu ordnen und publiziert sie in drei Büchern in einem lokalen Verlag (Weishaupt); der letzte Band der Trilogie („Zwischen allen Stühlen“) spiegelt sein Lebensgefühl am Lebensende wider und erscheint erst Wochen nach seinem plötzlichen Tod.

Auswahl aus Veröffentlichungen:

Josef Fink

– Sammle mich ein. Gebete, 1984

– Die Nacht des Weizenkorns, 1986

mit Bildern von Herbert Falken

– Fange mich auf – neue Gebete, 1986

mit Grafiken von Edith Temmel

– Gewalmtes und gehämmertes Land, 1987

– Hülle mich ein, 1988

mit Grafiken von Edith Temmel

– Von immer zu ewig, 1990

mit Bildern von Claudia Klucaric

– TOPOI 2, 1991

– Gemeindefürbitten und Einführungsworte für

alle Sonntage und Feste der Lesejahre A-B-C, 1991

– Fürbitten und Einführungsworte zu den

Gedenktagen und Festen der Heiligen, 1993

– Chronischer Himmel – Texte in rastloser Zeit, 1995

– Gott im Alltag – Zeitungstexte, 1997

– Auf Sendung – ORF-Radiotexte, 1998

– Gott ist jung – Texte im Laufe der Jahre, 1999

– Zwischen allen Stühlen – Texte über Kirche, Kunst und Kulturpolitik, 2000

Noch aus der Zeit seines Theologiestudiums (1964) stammt der Zyklus „Passion“, der ursprünglich 64 Szenen umfasst und sich der Bildsprache des Expressionismus verpflichtet. Passionszyklen haben eine reiche Verwurzelung in der christlichen Bildgeschichte, sie folgen Einzelszenen aus den erzählerisch breit angelegten Szenen der Evangelien, die vom Leidensweg Jesu berichten. Gerade in den Kreuzwegstationen haben sie ein klares ikonografisches Regulativ. Expressionistisch in der Formensprache hat sich der junge Josef Fink dem Zyklus in der Szenenwahl aus sehr freien Stücken angenähert. Formale Anregungen hat er bei seiner 1962 mit Karl Pauritsch und Hannes Scheucher unternommenen Paris-Reise erhalten. Besonders George Rouault und Marc Chagall faszinieren ihn damals sehr. Erst ein Jahr zuvor hat er sich erstmals mit der Technik der Monotypie auseinandergesetzt, die er hier erneut anwendet. Seine Monotypien zur Passion Christi zeigt er 1964 im Katholischen Studentenhaus in der Leechgasse. Fast wäre der Zyklus im Piper-Verlag publiziert worden.

Ganz anders hingegen gestaltet sich fünf Jahre später seine zweite Passion in Bildern. Darin zeigt sich sein Weg in die Abstraktion, im Sinn der Bauhaus-Pädagogik, den er konsequent mit der Herausgabe seines sechzehnteiligen Kreuzwegs „Eine Spur zeichnet das Land“ in Siebdrucktechnik (in Zusammenarbeit mit Elisabeth Podgornik) beschreitet. Auch ensteht zur Serie ein Text von ihm; die Leidensstationen Jesu werden zur allgemeinen Betrachtung über das Leiden des Menschen.

Es folgen dann die beiden Linolschnittmappen „Spuren 1“ und „Spuren 2“ (1971/72).

Letzterer Linolschnittzyklus verweist in seinen in Ultramarin auf Hellblau gedruckten Blättern allein durch ihre Farbwahl auf eine geistige Dimension – Kandinsky war Pflichtlektüre an der Akademie – und zeugen von einem erweiterten abstrakten Formenvokabular, die Fink dann in den folgenden Jahren pflegen wird.

Josef Fink

Passion, 1964

– Einheit und Abschied

– Bist Du Gottes Sohn

– Hohepriester

– Er gab IHN frei zur Geißelung

– ER schwieg

– Die falschen Zeugen

– Entkleidung

– ER prägte SEIN Antlitz in ihr Tuch

– ER fiel zum dritten Mal

– Einer aber, der mit IHM gekreuzigt war, lästerte IHN

– Judas

Monotypien; je 36 x 34 cm; gerahmt 60 x 45 cm

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

Eine Spur zeichnet das Land – Ein Kreuzweg, 1971

– Blätter 1–4: Abendmahl – Hingefallen

– Blätter 5–8: Ausruhen – Stolpern

– Blätter 9–12: Zuschauer – Aufgerichtet“

– Blätter 13–16: Tod – Wiederkehr

1. Probeabzüge von Josef Fink und Lisbeth Podgonik, 1971

12-tlg., Siebdruck, je 20 x 27,7 cm, 4 Bl. gerahmt 60 x 80 cm

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

Spuren 2, 1972

15-tlg., Linolschnittzyklus, je 21 x 16 cm (Blatt 41,7 x 29,3 cm)

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

Die Umwälzungen der späten 1960er Jahre in Gesellschaft (Vietnamkrieg, 68er Bewegung) und Kirche, rund um Reformer und Bewahrer, führen auch bei Fink zur Krise. Engste Freunde der so genannten „Wilden Kapläne“ haben als bereits geweihte Priester um Laisierung angesucht. Papst Paul VI. hat die Zölibatsverpflichtung katholischer Priester nicht gelockert. Die Wirren im Klerus der Diözese Graz-Seckau führen 1968 sogar zum Rücktritt des Bischofs, seines „Weihebischofs“, wie Fink Josef Schoiswohl nennt: Er hatte ihm als Diakon das Tanzen verboten. Auch seine Rede bei einem Event eines „Volksbegehrens zur Abschaffung des Bundesheeres“. Die dann Helmut Strobl (der spätere Kulturstadtrat in Graz) abliest.

Der nunmehr (ab 1968) in Deutschlandsberg wirkende Kaplan Fink gestaltet 1969 ein Poster mit dem Konterfei Che Guevaras – die weltanschauliche Positionierung ist damit deutlich. Diese führt zu zahlreichen biografischen Brüchen. Fink kleidet sich von nun an „weltlich“. Schließlich will auch er gehen. Sein Laisierungsgesuch aber wird vom damals erst frisch geweihten Bischof Weber in eine Beurlaubung umgewandelt („Er bat mich, zu bleiben“); Fink darf zu einer persönlichen Neuorientierung für zwei Jahre nach Wien zu einem Kunststudium – versorgen muss er sich allerdings selbst (es ist noch ein Autokredit ausständig).

Er wird in der Klasse von Carl Unger aufgenommen. Der Aufenthalt in der Hauptstadt, vor allem die regelmäßigen Galeriebesuche, über die er in einer Kolumne der „Kleinen Zeitung“ berichtet (die ihm damit den Unterhalt sichert), und die Besuche der „Galerie nächst St. Stephan“ erweitern sein Kunstverständnis nachhaltig. Msgr. Otto Mauer wird ihm zum Vorbild: Wie dieser die „Galerie St. Stephan“ aufgrund von Kirchenkonflikten 1964 in „Galerie nächst St. Stephan“ umbenannte, wird er 1975 analog auch das „Kulturzentrum bei den Minoriten“ nennen. Vorher aber kehrt er 1972 in den Kaplansdienst zurück; er wird in Graz-Kalvarienberg eingesetzt, wo er vollkommen überfordert ist, defacto die Pfarrleitung inne zu haben. Die Künstlerrunde um Karl Heinz Haysen („Odysseus in Domino“) fängt ihn auf. In dieser lernt er 1972 die Malerin Edith Temmel kennen, die ihm bis zu seinem Tod treue Freundin ist und von nun an allen „Meditationen“ mitwirkt. Seit 1968 hält Fink jährlich seine Malerklausuren ab.

Am 4. November 1975 beauftragt ihn Bischof Johann Weber mit dem Aufbau eines Kulturzentrums im Minoritenkloster, das die Diözese ein Jahr zuvor für 30 Jahre gepachtet hat. Seine innere Nähe zu Bischof Weber bleibt bis zu seinem Tod erhalten.

Josef Fink

Hommage à Che, 1969

Linolschnitt auf Papier, Farbdruck, 21,5 x 30,5 cm

Privatsammlung

Ohne Titel, 1971

4-tlg. (urspr. 6-tlg.), Buntpapiercollagen, je 34,8 x 25 cm, gerahmt 50 x 40 cm

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

„Neben den Kapellen- und Kirchenwerken (…) ist das gekreuzigte Brot ‚Ich schlage einen Nagel in dich, du hältst Deine Hand hin‘ (1989) wohl das eindrücklichste und wichtigste Werk Josef Finks, weil es sein Denken und Empfinden mit expressionistischer Wucht bloßlegt“ (Karl Mittlinger). Es ziert u.a. Finks Lyrik-Band „Chronischer Himmel“. Josef Fink nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden künstlerischen und theologischen Mittel, um seine Sakralräume zu gestalten. Dazu gehören die konstruktivistische Abstraktion, die Transzendierung des „Vitruv’schen Menschen“ und die Einstein’sche Formel „E=mc²“, die seine frühe Leidenschaft für Naturwissenschaft als Ort der Transzendenz dokumentiert. Auch die Gebete Jesu, wie das Vaterunser und die Seligpreisungen der Bergpredigt, sowie die aramäischen Namen „Jeschuah“ und die „100 Namen Gottes“ spielen eine Rolle. Weitere Elemente sind der „Seelenbot“, der Spiralnebel der Milchstraße und die Kosmogenese, die von den ersten Höhlenzeichnungen bis hin zur Vollendung im kosmischen Christus reicht. All dies ist Ausdruck von Finks innerstem Feuer. Es sind die Kapellen des ehem. Bildungshauses Mariatrost (1974), jene des Hirtenklosters (1984, heute „Mosaik“), des Aloisianums in der Herrgottwiesgasse (1089), ab 2013 im wiederaufgebauten Andachtsraum der Caritas-Zentrale), der Aufbahrungshalle in Graz St. Veit (1990), es ist auch der Altar für die Schatzkammerkapelle im Grazer Minoritenkloster (mit Othmar Krenn, 1994) und schließlich die Altarwand für die Wochentagskapelle in der Grazer Schutzengelkirche (1996).

Darüber hinaus ist es ein großes Anliegen Finks, nicht nur die Sprache der Liturgie mit einer poesievollen Form auszustatten, sondern auch die liturgischen Gewänder einer zeitgenössischen Formensprache anzupassen. In der Meditation „Vasa sacra et casula“ (1994) entstehen etwa seine Entwürfe für Kaseln im liturgischen Jahreskreis.

Josef Fink

Ich schlage einen Nagel in dich, du hältst deine Hand hin, 1989

Brot, Stahlnägel, Kunstharz, ø 27 cm

Geschenk Josef Finks an Johannes Rauchenberger (1999)

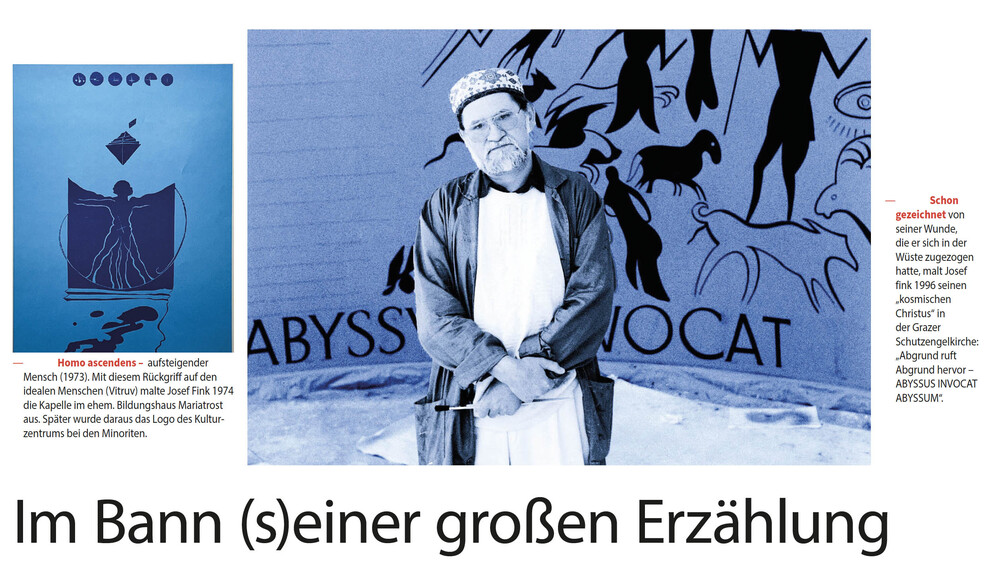

Kosmischer Christus, 1996

Poster zur Gestaltung der Altarwand der Wochentagskapelle der Schutzengelkirche, Graz

Homo ascendens, 1973

Linolschnitt auf Papier, 69 x 49 cm

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

E=mc², 1974

Linolschnitt auf Silbergrund, 65 x 50 cm

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

Engel der 12 Stämme Israels, 1977

Linolschnitt auf Silbergrund, 65 x 50 cm

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

Zweihundert Namen Gottes, Mitte 1980er Jahre

Acryl auf Leinwand, je 64 x 50 cm

Leihgabe Caritas

Kapelle des ehem. Bildungshauses Mariatrost (1974–2019), Kapelle des Hirtenklosters, heute Mosaik (1984), Andachtsraum des Aloisianum (1989), wiederaufgebaut ab 2013 im neuen Andachtsraum der Caritas, Wochentagskapelle der Pfarrkirche Graz-Schutzengel (1996)

Fotos: Stefan Amsüss, Zlatko Knesevic, Henry Jesionka

AI-Animation: Elias Rauchenberger

Kaseln, 1994

(Kasel für Laetare und Gaudete, Adventkasel, Weihnachtskasel, Kasel für die Sonntage im Jahreskreis, Pfingstkasel, Märtyrerkasel), 6-tlg, Collage, je 60,5 x 45 cm

„Es geht ihm um die Textur der Schöpfung.“

Roman Grabner hat das fotografische Werk Josef Finks in „Wie eine helle Brandung. Josef Fink“ (2009) erstmals analysiert und aufbereitet. Er beginnt sein Kapitel mit einem Zitat: „Das Jeweilige und Vordergründige war für mich nie das ein und alles des Daseins. Hinter dem Augenschein der Dinge sehe ich wie durch eine Membran das größere Geheimnis des Lebens.“ Hunderte Fotoabzüge hinterlässt Fink als Fotograf: Sie sind weitgehend undatiert und entstanden wohl in den späten 1980er und 1990er Jahren. Fink erweist sich darin als sensibler Fotokünstler, dem die Aspekte von vorgefundenem Material und vor allem Licht interessieren.

Eine Synthese von Finks fotografischem Blick und seinem enormen Lesewissen dokumentiert er in den Beiträgen der drei letzten Künstlerklausuren von 1995 bis 1997, in denen er Bild-Text-Verschränkungen zeigt. Während der Meditation ´95 zu dem Thema „Licht“ auf Schloss Poppendorf entsteht sein 40 Seiten umfassendes Liber Lucis. In diesem „Buch des Lichts“ kombiniert er eigene Fotografien mit Texten von Mystikern über das (göttliche) Licht.

Im darauffolgenden Jahr (1996) findet die Künstlerklausur in Jerusalem statt. Für „Al Quds, die Stadt auf dem Berge” entwickelt er den 200 Seiten starken Zyklus Liber Hierosolymae, der Schriftstellen über Jerusalem aus der Bibel und von Dichtern und Autoren mit Fotografien seiner zahlreichen Israel-Reisen kombiniert.

Diese Auseinandersetzung mit der Heiligen Stadt dreier Weltreligionen ist der Anlass für sein letztes großes Ausstellungsprojekt über das himmlische Jerusalem, das schließlich im Jahr 2000 als „Gedächtnisausstellung für Josef Fink“ präsentiert wird. 1997 schließlich, seine erste Fußamputation liegt bereits hinter ihm, zeigt er bei seiner letzten Künstlerklausur in Schloss Poppendorf Liber Pulchritudinis, das „Buch der Schönheit“.

Josef Fink

Liber Lucis, 1995

8-tlg. Auswahl aus 40 S. Fotobuch, Farbfotografie und Text, je 40 x 30 cm, gerahmt 50 x 70 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Block I, 1990er Jahre

Farbfotografien, je 44,5 x 30,5 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Block II + III + VI, 1990er Jahre

Farbfotografien, je 25 x 20 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Block IV, 1990er Jahre

Farbfotografien, je 40 x 30 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Block V, 1990er Jahre

Farbfotografien, je 30 x 20 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

DANK AN Karin Lernbeiß (Professorin für Fotografie an der HTBLA Ortwein) für die Auswahl und die Komposition der Fotos

Rektor Josef Fink ist von 1976 bis 1992 auch als Drehbuchautor von insgesamt 30 TV-Filmen für den ORF tätig. Die erste Initiative dazu geht von Fink aus: 1979 deponiert er beim damaligen Sendungsverantwortlichen „eine Kiste voll ‚Material‘ (Bücher und Bilder) in seinem Büro (…), woraus ein spektakulärer Film über die Schöpfung mit rotierenden Galaxien, dröhnenden Sternen und tanzenden Planeten in uriger Regie gestaltet werden solle“ (Jos Rosenthal). Fink sollte ob seiner Hartnäckigkeit abgewimmelt werden, doch es entsteht in den darauffolgenden 15 Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jos Rosenthal. Bereits der erste Film aus dem Jahr 1978 „Gibt es Gott? Naturwissenschaftler antworten“ wurde mit einem Wissenschaftspreis bedacht. Gemeinsam mit dem damals Verantwortlichen für Wissenschaftsfilme im ORF „arbeitete er an 20 Dokumentationen bei Drehbüchern mit. Bei sieben weiteren Dokus war er zusätzlich selbst einer aus jener Schar an Künstlern, Wissenschaftlern und Querdenkern, die zur jeweiligen Fragestellung um ihre Antwort gebeten worden waren. Das war natürlich mit vielen gemeinsamen Reisen verbunden – nach Israel, Ägypten, Jordanien, Tansania, Griechenland, Spanien, Italien, Irland, Algerien.“ (Jos Rosenthal).

Im Rückblick zeigt sich, dass es seine Mitarbeit an den Fernsehfilmen ist, die Fink später zu ausgedehnten Reisen führt und seine Faszination für die landschaftlichen Schönheiten der Wüsten schürt, die er auf kleinen Reiseaquarellen festhält. Später entstehen daraus die „Meditationen“ im Heiligen Land.

Filmausschnitte mit Zitaten Josef Finks

SELIG DIE ZÄRTLICHEN – Die Bergpredigt als politische Alternative

Erstsendung am 01.11. 1981, (Allerheiligen), FS 1, Dauer: 30‘

Regie: Jos Rosenthal

WAS IST WAHRHEIT?

Erstsendung am 26.12. 1986, (Stephanitag), FS 1, Dauer: 60‘

Regie: Jos Rosenthal

WENN ER HEUTE KÄME – Gedanken zur Geburt Jesu

Erstsendung am 24.12. 1990, (Heiliger Abend) FS 2, Dauer: 45‘

Regie: Jos Rosenthal

WENN ICH NUR NOCH EINEN TAG ZU LEBEN HÄTTE

Erstsendung am 13.04. 1990 (Karfreitag), FS 2, Dauer: 45‘

Regie: Jos Rosenthal

Digitalisierung: Nathalie Pollauf, Schnitt und Komposition:

Elias Rauchenberger

Nach seiner „konstruktivistischen Phase“ in den 1970ern folgt ab 1979 abermals eine radikale Neuorientierung in Finks Formensprache: Anlässlich einer Palästinareise zu Dreharbeiten wird er in der Negev-Wüste mit den verwitterten Schriftzeichen der Nabatäer, einem Stamm aus dem 5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert, konfrontiert. Daraufhin wendet er sich der künstlerischen Verwendung von Symbolen und Schriftzeichen zu, die er seither immer wieder in seinen Werken einsetzt. Nicht selten in Symbiose mit unmittelbaren Natur- und Strukturstudien, in denen sich eine freiere Malweise und ein spontanerer Ausdruck bekunden.

In „Roots – woher wir kommen“ (1984) thematisiert Fink eine Art imaginäre Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Abbildungen von Felszeichnungen, Tontafeln, Papyri und anderen Quellen hat er zu stelenartigen Zeichen collagiert und diese daraufhin malerisch überarbeitet und akzentuiert. Es verbindet sich die Schrift erstmals mit der Kreuzform, die später in den so genannten „Kreuzkleidern“ weiterentwickelt werden. Schwarze Tuschebalken auf grauem Grund gleichen hebräischen Buchstaben, wiewohl durch den Farbauftrag manchmal verunklärt, oder durch Verwischungen und Zeitspuren dem Zufallsprinzip ausgesetzt und „gestört“. Der Hintergrund dieser Blätter weist arabische, kalligrafische Schriftzeichen auf.

In den Schriftbildern taucht in dieser Zeit schließlich immer wieder der aramäische Name „JESCHUAH“ auf: „Jesus, der Name unter den Wörtern“, eine kleine Druckgrafik, ist dafür ein besonders eindrückliches Beispiel. Auch eine Kasel, die er Bischof Weber schenkt, trägt diesen Schriftzug ebenso das „Jeanskreuz“ für die in dieser Zeit gestalteten Kapelle im Hirtenkloster (heute Mosaik).

Josef Fink

Ohne Titel, 1981

3-tlg., Mischtechnik und Metall auf Masonit, je 50 x 69,5 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Der Logos tanzt, 1983

Siebdruck, 70 x 50 cm, Auflage 15/150

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

Roots – Woher wir kommen, 1984

3-tlg. (urspr. 12-tlg.) Zyklus, Collage und Mischtechnik auf Papier, je 50 x 65 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Jesus – der Name unter den Wörtern, 1983

Linoldruck auf Papier, 61 x 43 cm, Auflage 31/100

Nachlass Sammlung Karl Pauritsch

im Gang:

Ein paar Steine, 1993

3-tlg., Aquarell und Ölkreide auf Bütten-Aquarellkarton, je 55,5 x 75 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Während der Meditation´85 malt Josef Fink seinen 15-teiligen Zyklus „Erinnerungen an die Erde“. Die Hochformate in Tempera transformieren Felder, Blumen, Steinritzungen und Strukturen in zeichenhaftt verkürzte, geometrische Formen. Die Kürzel aus den Schriftzeichen, mit denen Fink seit einigen Jahren arbeitet, werden in den darauffolgenden Jahren zum Charakteristikum seiner Landschaften werden.

Beeinflusst wird Josef Fink zu dieser Zeit vermutlich auch vom amerikanischen abstrakten Expressionisten Mark Tobey, dessen Werk Fink 1985 in der damaligen Minoritengalerie präsentiert und dem er fruchtbare Anregungen verdankt.

Im Durchblick:

Josef Fink

Erinnerungen an die Erde, 1985

3-tlg. (urspr. 15-tlg.) Zyklus, Tempera auf Papier, je 100 x 73 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Die grünen Felder der Oststeiermark im Sommer, mit ihrem charakteristischen Kukuruz, haben es Josef Fink besonders angetan. Mehrfach setzt er sich malerisch mit ihnen auseinander. Die Sommermonate verbringt er, wenn er nicht in Israel ist, auf seiner Keusche in Katzendorf bei Gnas. Dort malt er jeweils in Serie. Die strenge Strukturierung mittels breiter Pinselstriche in den Aquarellen entstammt der Reduktion der Felder und ihrer aus der Vogelperspektive erfassten Muster. Gelb-Grün, aber auch erdiges Braun-Rot sind hier dominant. Der Abstraktionsprozess mündet in Darstellungen, in denen die Rechteckform der blau grundierten Blätter die Oberhand gewinnt – vor dem monochromen Grund entfalten sich die geometrischen Formen der Felder im freien Spiel zueinander. Dieser hohe Abstraktionsgrad wird auch in einer Serie von Blättern erreicht, in denen einzelne mit Pinsel ausgeführte Strichlagen sich vor hellem grauen Grund scheinbar zufällig bündeln und bei der Betrachtung den Eindruck des Landschaftlichen hinterlassen.

Josef Fink

Oststeiermark, 1987

3-tlg., Aquarell auf Papier, je 70 x 100 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Felder, 1987

4-tlg., Aquarell auf Papier, je 50 x 64,5 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Oststeirisches, 1988

Aquarell auf gehämmertem Papier, je 40 x 50 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Seit den frühen 1980er Jahren reist Josef Fink – meist bedingt durch seine zahlreichen Dreharbeiten mit Jos Rosenthal – regelmäßig nach Israel/Palästina. Hier findet er seine Sehnsuchtsorte vor allem die Wüste Negev, die Gegend um das Tote Meer, die Bucht zum Roten Meer um Nuweiba und die Wüste Sinai insgesamt. Fink ist fasziniert von den Gesteinsformationen, ihre farbliche Prägnanz im Spektrum von Ocker und Rot. In dieser Zeit entstehen hunderte Werke, die er zunächst vor Ort und später in größeren Formaten im Atelier anfertigt.

Darauffolgend hält Fink in der Wüste Sinai und in Israel auch mehrmals seine „Meditationen“ ab. Auf diesen Malerklausuren entsteht seine große Erzählung der Bibel. „Land der Verheißung – Galil – Eden“ (1991) etwa findet im Kibbuz Kfar Ruppin statt; „Sinai – Berg des Bundes“ (1993) in Nuweiba am östlichen Rand der Halbinsel des Sinai. Bei der Meditation „Die Stadt auf dem Berge“ (1996) in Jerusalem verletzt sich Fink an der Fußsohle – eine Wunde, die nie mehr verheilt und die schließlich zu den Amputationen in den beiden darauffolgenden Jahren führt.

Josef Fink

Dead Sea, 1987 + 1988

20-tlg., Aquarell auf Papier, je 30 x 40 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Ohne Titel, 1987

6-tlg., Aquarell auf Papier, je 50 x 65 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Salz und Schwefel, 1987

Aquarell auf Papier, 70 x 100 cm

KULTUMUSEUM Graz, Schenkung Alfred Tschandl

Nächste Ausstellungszelle

Ha Negev, 1991

7-tlg, Aquarell auf Papier, je 70 x 100 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Rot leuchten die vertikal angeordneten Bilder aus dem Zyklus „Post Festum – nach der Säge“ einem entgegen. Dabei handelt es sich um ein erschütterndes Dokument aus der Zeit, in der Fink beide Beine amputiert werden. Sie entstehen quasi im Delirium: „dumpfe, hektisch aufgetragene Farbschichten, vor allem aber Rot in Rot gehaltene Blätter, in denen aus dem schmerzerfüllten, purpurnen Grund ausgeschlagene, verfließende Flecken wie hellrote Blutgerinnsel aufleuchten.“

(Götz Pochat)

Bereits ein Jahr zuvor (1997) gerinnen seine bisher so leichten Landschaftsbilder zu „Bildern eines kalten Sommers“. Die Bildserie wird von kalten Farben dominiert und die durchscheinende Leichtigkeit des Aquarells weicht einer undurchlässigen Farbdecke, durch deren dichte Schwaden nur selten das Licht blinzelt. Es sind Seelenlandschaften, die eine bleierne Zeit („Himmelblei“) antizipieren.

Der Zyklus „Schmerz“, aus dem hier ein Bild zu sehen ist, zeigt eine expressiv gekrümmte Kreuzgestalt: Sie entsteht an dem Tag, als sich sein Freund Fritz Hartlauer, Schöpfer der „Urzelle“ und ein großer Einzelgänger in der steirischen Moderne, 1985 das Leben nimmt.

Zwei Jahre nach dieser Todesverarbeitung entsteht der Zyklus „Memento Homo“: Das Motiv eines aus dem Kreuz wachsenden Baumes mit ausladender Krone – der Lebensbaum – stellt neben Blättern wie „Bahre“, „Katafalk“, „Altar“, malerische Inszenierungen eines Leichnams dar. In diesem Raum ist Josef Fink, der 30 Jahren lang an Diabetes leidet, am 29. November 1999 an Unterzuckerung verstorben.

Josef Fink,

Post festum (Nach der Säge), 1998

6-tlg., Mischtechnik auf Hadernpapier, je ca. 58 x 78 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Himmel-Blei. Bilder eines kalten Sommers, 1997

3-tlg., Mischtechnik auf Karton, je 50 x 70,5

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Zyklus Memento Homo: Katafalk, Bahre, Doppelter Baum, 1987

6-tlg, Tempera auf Papier, 70,5 x 90 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Schmerz, 1985

Ursprünglich 7- tlg. Zyklus in Aquarell auf Papier, 70,5 x 90 cm

KULTUMUSEUM Graz, Schenkung Helmut und Traude Hönig

Die letzte von Josef Fink geplante Ausstellung, zu der er zahlreiche Künstler*innen eingeladen hatte, trägt den Titel „Himmlisches Jerusalem“ – er wird sie nicht mehr erleben. Weshalb sie nur wenige Wochen nach seinem Tod im Jahr 2000 als „Gedächtnisausstellung“ gezeigt wird. Sein eigener künstlerischer Beitrag ist ein 20-teiliger Zyklus mit Ölfarbe und Aquarell auf Papier, der eine Art Grundriss von oben zeigt und den Titel „Jerusalem ist eine Hafenstadt am Ufer der Ewigkeit“ trägt. Diese ewige Stadt erscheint bereits in Vogelperspektive, als ob er seinen Weggang Monate vorher schon antizipiert hätte.

Ein anderes Ufer malt er zehn Jahre zuvor in „Das Licht des Kinnereth“, dieses neunteilige Aquarell ist ganz in Blau gehalten. Fink fängt die Lichtstimmung des Sees Genezareth mit gekonntem Pinsel-Duktus ein. Er impliziert damit jenen Ort, der in der Verkündigung Jesu eine herausragende Rolle einnimmt: In unmittelbarer Nähe liegt der Berg der Seligpreisungen, sowie das Dorf Kapharnaum, wo sich einst direkt am Seeufer die sogenannte Brotvermehrungskirche befand. Fink verzichtet auf jegliche symbolische Andeutungen und macht eben so – in der kachelartigen Anordnung zu einem Kreuz – die zentrale Botschaft Jesu vom Reich Gottes sichtbar, die an eine ganz spezifische Landschaft und den See gebunden ist.

Bei der Schlussveranstaltung zum „Tag der Steiermark“ (26. Juni 1993) am Grazer Hauptplatz ist dieses Aquarell der Ausgangspunkt für ein etwa 15 Meter großes „Wasserkreuz“. Ein Siebdruck auf Leinen, der anschließend in der Kirche in Wettmannstätten (Weststeiermark) in verkleinerter Form im Zentrum des Sakralraums aufgestellt wird. 1995 entwirft Fink das Ursprungs-Bild für die Ausstellung „Unbedingte Zeichen. Glaube und Moderne an der Schwelle“, eine Werkschau in der die Positionen von 40 Gegenwartskünstler*innen im Pfarrzentrum am Weizberg gezeigt werden. Es handelt sich dabei um die erste Zusammenarbeit von Fink mit seinem späteren Nachfolger Johannes Rauchenberger, der die Schau mit Willi Fink und der Hilfe Josef Finks kuratiert hat.

Josef Fink

Licht des Kinnereth, 1989

9-tlg., Aquarell auf Papier, je 120 x 120 cm

Privatsammlung, Heinrich Schnuderl

Der letzte Raum dieser Ausstellung über das künstlerische Werk von Rektor Josef Fink ist seinen „Tänzern“ gewidmet, die nur wenige Meter entfernt das erste Mal im von ihm gegründeten „Kulturstock zwo“ (1989) gezeigt wurden. Er hat die Präsentation damals als „Grabkammer“ gestaltet; dabei hat er sich selbst, in Form einer Schaufensterpuppe, als „Sepp-Figur“ (Edith Temmel) – bandagiert – inszeniert. „Ich werde meinen Geburtsschrei hören und ertrinken in Tanz“ ist der Titel dieser Arbeit Finks, die im Rahmen der Meditation `89 entstanden ist und dem Thema „Tod Exodus Wandlung“ gewidmet war. Im ursprünglichen Arrangement zeigt die Serie 30 Tänzerinnen und Tänzer in unterschiedlichsten Körperhaltungen, die Fink als Siebdruck vielfach reproduziert hat.

„Wenn Ihr bei meinem Tod nicht tanzen sollt, seid ihr selber schuld“, verkündet Josef Fink zu dieser Zeit. Weder bei seinem Tod noch bei seinem Begräbnis wurde getanzt – ganz im Gegenteil. Das Motiv der Tanzenden zierte jedoch das Cover der Gedächtniszeitung des Kulturzentrums für Josef Fink, mit der sein plötzliches Ableben am 29. November 1999 mitgeteilt wurde.

Die Tänzer*innen sind allerdings bis heute geblieben: In der Aufbahrungshalle in Graz-St. Veit, in der Fink im Jahr 1990 mit der Gestaltung der Glasfenster beauftragt wird. Dabei rückt er den ohne Kreuz im Raum schwebenden Christus ins Zentrum seiner Installation: „Die Schöpfung ist Tanz (…) Jesus, der Vortänzer des kosmischen Reigens“ (Josef Fink).

Josef Fink

Ich werde meinen Geburtsschrei hören und ertrinken im Tanz, 1989

9-tlg. (urspr. 30-tlg.) Zyklus, Sprühfarbe und Schablone auf Papier, je 65 x 50 cm

KULTUMUSEUM Graz, Sammlung Koller

Gleichzeitig markiert die Eröffnung auch eine neue Etappe im Minoritenzentrum: Viele Räume wurden in den letzten Monaten neu gerichtet und für Ausstellungen miteinander verbunden, zwei weitere Abteilungen des diözesanen Ressorts für „Bildung, Kunst und Kultur“ sind Teil dieser Neuausrichtung und übersiedeln im Laufe des Frühjahrs in das Minoritenkloster.

Einladungskarte

KURATOR/IN: Elisabeth Koller, Johannes Rauchenberger

ERÖFFNUNG:

Zustimmung erforderlich!Bitte akzeptieren Sie Cookies von Youtube und laden Sie die Seite neu, um diesen Inhalt sehen zu können.

Fr, 28. Februar 2025, Minoritensaal Graz

Mit em. Univ.Prof. Dr. Friedhelm Mennekes SJ, Frankfurt

Dr. Erich Linhardt, Generalvikar der Diözese Graz-Seckau

Walter Prügger, Leiter des Ressorts "Bildung, Kunst und Kultur" der Diözese

1. Kuratorenführung: SA, 15. März, 11.15 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN:

DI–SA 11–17 Uhr, SO 14–18 Uhr

Eintritt: € 8,–/5,–

Pressemeldungen

ORF 2 – Orientierung, 6. April 2025: Ausstellung über Josef Fink: Künstler, Autor, Kirchenkritiker. Gestaltung: Karoline Thaler

Im Bann (s)einer großen Erzählung: Interview mit Johannes Rauchenberger, Kulturzeitung Achtzig, Jänner/Februar 2025

Im Bann (s)einer großen Erzählung: Sonntagsblatt für Steiermark plus (23. Februar 2025)

ORF 2 – Steiermark heute, 2. März 2025, Gestaltung: Sylvia Andrews